Edición 10, enero-junio 2024

PATRONES

DE CONSUMO, SUSTENTABILIDAD Y HUELLAS ECOLÓGICAS

Paula

Andrea Hernández

Profesor contenidista Universidad San Marcos Costa Rica

Fundación Área Andina Colombia

DOI: https://doi.org/10.64183/9h9s8x83

INTRODUCCIÓN

El presente referente de pensamiento

orientado a analicemos se divide en dos momentos:

1. Primero: Se propone analizar sobre los

patrones de consumo y la relación que esto tiene con la dimensión ambiental,

igualmente a reconocer el término de sustentabilidad y huella ecológica.

2. Segundo: Se presenta al estudiante un

panorama general sobre modelos alternativos al desarrollo, mercados y

biocomercio, comercio justo y solidario, y mecanismos de participación

ciudadana temas estrechamente relacionados con la educación ambiental, a través

del cual el estudiante podrá entender la importancia de su integración a la

dinámica de los contextos sociales como herramienta útil en la construcción

colectiva de alternativas de solución, frente a las problemáticas ambientales

que se presentan a nivel regional y local.

Recibido:

Setiembre, 2023. Aceptado: Noviembre, 2023

Received: September, 2023. Accepted: November, 2023.

El propósito del presente referente, es

brindar al estudiante las bases con- ceptuales bajo las cuales se articule la

educación ambiental a estos temas de actualidad, abarcando contextos

internacionales y nacionales que le permitan al estudiante visualizar el

carácter transversal de la educación ambiental en todos los ámbitos y

actividades realizadas por los seres humanos. Se aborda la pregunta: ¿Qué modelos alternativos de

desarrollo puede adoptar la sociedad en general para mejorar los patrones de

consumo que incide en las huellas ecológicas y por ende en la sustentabilidad

ambiental?

Patrones de

consumo, sustentabilidad y huellas ecológicas

En el presente referente de pensamiento se

desarrollarán aspectos importantes sobre las tendencias y las formas de con-

sumo de las sociedades industrializadas y su relación con el deterioro

ambiental planetario. En esta temática es importante partir de la realidad y

cotidianidad de los estudiantes para llevarlos a analizar qué tan sustentables

a nivel ambiental son sus hábitos y sus patrones de consumo.

Para comenzar es necesario entender que todos

los seres vivos, incluyendo los seres humanos consumimos elementos de la

naturaleza para poder sobrevivir, así que hay que aclarar que todos los seres

vivos necesitamos utilizar elementos de nuestro entorno para consumirlos en

diferentes propósitos que van desde la satisfacción de necesidades de

supervivencia como la ali- mentación, hasta la elaboración de piezas

decorativas para embellecernos o embelle- cer nuestros espacios.

Actualmente nos vemos sometidos a unos

hábitos de consumo que nos han enseñado a tener y no a ser, en donde vale- mos

por lo que tenemos y compramos pero no por lo que hacemos y aprendemos, es así

como nos enfrentamos a diario a campañas de publicidad que nos invitan y nos

venden una visión de tener y que se encar- gan de decirnos que es lo necesario

para nuestras vidas, sin explicarnos el orígen de los productos ni las huellas

que éstos dejan en la naturaleza.

En la antigüedad las tasas de consumo no

excedían la capacidad de regeneración de la naturaleza, sin embargo las dinámi-

cas de consumo se han ido modificando a medida de que las diversas culturas que

habitan el mundo también lo han hecho. Según diversos análisis realizados por

expertos, esos índices de consumo se incre- mentan de manera drástica a partir

de la revolución industrial.

Qué es el

consumo

En su sentido estricto, consumo es la acción

y efecto de consumir o gastar, bien sean productos alimenticios y otros géneros

de vida efímera, bien o energía, enten- diendo por consumir como el hecho de

destruir, utilizar comestibles u otros bienes para satisfacer necesidades o

deseos, o gastar energía o un producto energético.

El consumo, por tanto, comprende las

adquisiciones de bienes y servicios por parte de cualquier sujeto económico

(tanto el sector privado como las administraciones públicas). Significa

satisfacer las necesida- des presentes o futuras y se le considera el último

proceso económico. Constituye una actividad de tipo circular en tanto en cuanto

que el hombre produce para poder consumir y a su vez el consumo genera pro-

ducción. (Blog at Word Press, 2008).

La sociedad

de Consumo

En la antigüedad el hombre no producía

alimentos ni objetos para su venta ni almacenamiento simplemente para su diario

vivir que eran intercambiados entre sí para suplir sus necesidades

primordiales, vivienda, alimentación y en donde los ense- res eran objetos como

camas, muebles, herramientas que se fabricaban de manera autónoma y se

convertía en una actividad familiar. Es así como este “hombre primitivo”

mantenía una relación equilibrada con la naturaleza y la concebía como su

proveedora de alimentos y cobijo (Sanchéz, 2013).

Con el tiempo hay un cambio rápido y de

percepción hacia los recursos naturales, y con ello surge la sociedad de

consumo o sociedad de consumo en masas, cuyo término es utilizado en economía y

sociología, y es el resultado de la producción en masa, donde se demostró que

era más fácil fabricar los productos que venderlos, (Carrasco, 2007) es así

como se empezó a producir más en menor tiempo, con ayuda de máquinas que

lograron la disminución de costos en la mano de obra, lo que promo- vió a que

las personas compraran más y empezarán a hacerse esclavos de objetos que aunque

no eran vitales para su vida si se convertían en piezas claves para mantener su

estatus social.

Esta etapa surgió como un avance del

desarrollo industrial capitalista en donde se masifico la venta de bienes y

servicios, generándose el concepto dentro de la economía de mercado de lo que

hoy conocemos como capitalismo (García y Gatell, 2001). Según el Dictionary

of Modern Economics el capitalismo “es un sistema político, social y

económico en el que grandes empresas y unas pocas personas acauda- ladas

controlan la propiedad, incluyendo los activos capitales (terrenos, fábricas,

dinero, acciones de la bolsa, bonos)”. El cual se fue impulsando gracias al

proceso de globalización en donde al eliminarse las barreras comerciales se

genera un mercado internacional a escala global, que lleva a un aumento en el

consumo de los recursos naturales y un aumento en los impactos sobre los

mismos.

Todos estos procesos han conllevado a que se

ejerza cada vez mayor presión sobre el planeta, y que se introduzcan más y

nuevos métodos de producción, que utilizan sustancias que generan desechos y

daños ambientales, es así como en el plan de acción adoptado en 1992 en la

Cumbre de la Tierra, una de las principales causas de que continúe el deterioro

ambiental se debe a los patrones insostenibles de consumo y producción que

vienen en gran medida de los países industrializados.

Ciclo de vida de un producto

El examinar el ciclo de vida de un producto ayuda a

comprender las conexiones entre los recursos naturales, el uso de energía, el

cambio climático, y los residuos. Los ciclos de vida de los productos están

enfocados en los procesos del sistema de producción entero: desde extraer y

procesar los materiales crudos, al uso final del producto por las personas que

lo consumen, reciclan y desechan. Los ciclos de vida de los productos ayudan a

determinar dónde y cómo se puede reducir los impactos ambientales y el uso de

recursos naturales asociados con un producto EPA (2004).

Los principios más importantes dentro del ciclo de

vida de un producto, son la desmaterialización y la ecoeficiencia. La primera

se refiere a la reducción de la cantidad de material y energía utilizados para

satisfacer las demandas del usuario, mejorando la calidad del servicio (Barton,

2011). La ecoeficiencia consiste en la entrega de bienes y servicios con

precios competitivos, satisfaciendo las necesidades humanas, mientras que se

reduce la intensidad de uso sobre los recursos e impactos eco producir

más con menos. El Cock (2007)

Figura

1. Ciclo de vida de um producto.

Fuente:

Elaboración propia. (2024)

La United States Environmental Pro- tection Agency

(EPA) en 2004, explica cada uno de los pasos del ciclo de vida del producto,

que podrán encontrar a continuación:

1.

Diseño: los

ingenieros, diseñadores y fabricantes generan ideas para productos y después

los fabrican. La mayoría de los diseños de productos son investigados y

probados antes de ser producidos en masa. El diseño inicial de un producto

afecta cada etapa de su ciclo de vida y, por eso, su impacto en nuestro

ambiente. Por ejemplo: los productos diseñados para ser reutilizados en vez de

ser arrojados, así se previene la generación de residuos y conservan los

recursos naturales.

2.

Adquisición de

materiales: todos los productos están hechos de alguna materia prima, como

árboles y minerales, las cuales son cosechadas por la naturaleza y cuya demanda

y/o explotación desmedida causa el cambio climático, el uso de grandes

cantidades de energía y el agotamiento de los recursos naturales. Elaborar

productos nuevos con materiales que fueron usados en otro producto, conocidos

como materiales reciclados o recuperados, puede reducir la contaminación, el

uso de energía y la cantidad de materias primas que necesitamos tomar de la

naturaleza. Por ejemplo: usar productos de acero reciclado en vez de hierro

virgen, ahorra 1.400 libras de carbón, 120 libras de piedra caliza y suficiente

energía para dar electricidad a más de 18 millones de casas por un año.

3.

Procesamiento de

materiales: una vez que los materiales son extraídos de la naturaleza, tienen

que ser convertidos en una forma que puede ser usada para hacer productos. Por

ejemplo: los árboles aportan la madera con la cual se elabora el papel. La

madera es convertida en papel, por varios procesos de fabricación diferentes.

Cada proceso diferente genera residuos y consume energía. Por ejemplo, el hacer

una tonelada de papel reciclado, usa un 64% menos de energía y un 50% menos de

agua, reduce la contaminación de aire en un 74%, salva 17 árboles y crea cinco

veces más trabajos que la fabricación de una tonelada de papel con pulpa de

madera virgen.

4.

Fabricación: los

productos son hechos en fábricas que usan una gran cantidad de energía. Los

procesos de fabricación también generan residuos y a menudo

contribuyen al cambio climático. Los recipientes de vidrio para bebidas, por

ejemplo, pueden ser usados un número infinito de veces, una y otra vez. Más de

41 mil millones de recipientes de vidrio son hechos cada año. El reciclar sólo

uno de ellos ahorra suficiente energía para dar luz a una bombilla de 100

vatios por 4 horas. Además, el fabricar una tonelada de vidrio de materiales reciclados en un 50%

ahorra 250 libras de desecho de minería.

5.

Embalaje: muchos

productos están empacados en papel o plástico que también pasan por procesos

separados de fabricación que usan energía y consumen recursos naturales. Aunque

el embalaje puede servir para varias funciones importantes, tales como prevenir

la manipulación, proveer información y preservar la integridad y la frescura, a

veces es excesivo.

6.

Distribución: los

productos fabricados son transportados en camiones, aviones, trenes y barcos a

sitios diferentes donde son vendidos. Los materiales y las partes usadas para

fabricar productos también son transportados a otros lugares durante las etapas

iniciales del ciclo de vida. Todas estas formas de transporte usan energía y

generan gases efecto invernadero, que contribuyen al cambio climático.

7. Uso: la manera en la cual los produc- tos son usados,

impacta a nuestro ambiente. Los productos reutilizados, duraderos, y

reciclables conservan recursos naturales, usan menos energía y generan menos

residuos que los productos desechables que sólo pueden ser usados una vez. Por

ejemplo: las bombillas fluorescentes reducen el consumo de energía porque son

entre cuatro y cinco ve- ces más eficientes que las bombillas incandescentes.

El reducir el uso de energía también reduce las emisiones de las plantas de electricidad

que contribuyen al cambio climático, la lluvia ácida y la niebla tóxica. Cuidar

apropiadamente los produc- tos también aumenta su vida útil

8.

Reutilización/Reciclaje:

el reciclaje de productos, en productos nuevos, ahorra energía y reduce la

cantidad de recursos naturales que tienen que ser usados en el proceso de

fabricación. Cuando productos son reutilizados o reciclados, sus vidas no

terminan, sino que se convierten en un ciclo continuo. Por ejemplo: de una

libra de papel reciclado, pueden hacerse seis cajas nuevas de cereales; de

cinco botellas de refrescos recicladas, puede hacerse suficiente relleno de

fibra para llenar una chaqueta.

9.

Residuo: el tirar

productos en la basura termina sus vidas útiles. Simplemente, se pierden estos

recursos valiosos completamente. Si se reciclara todo el periódico, se podrían

salvar 41.000 árboles al día.

A continuación se presenta un ejemplo específico sobre

el ciclo de vida de los envases de tetra pak, en España. Dicho proceso se ha

concentrado en minimizar los impactos ambientales, ahorrar energía y materia,

que implica grandes cantidades de dinero, en cada etapa del ciclo;

Figura 2.

Ciclo de vida de los productos Tetrapack

Fuente:

Tetra Pak (2010)

a) Materias primas: el 73% de las materias primas que se

utilizan para fabricar los envases de tetra pak son renovables (el papel

procedente de bosques en continuo crecimiento). En los bosques bien

gestionados, los árboles vuelven a crecer sin agotar los recursos naturales. Sólo

lo renovable es verdaderamente sostenible.

b)

Fabricación: la

utilización de energía verde y los programas de eficiencia energética, han

conseguido reducir en un 7% las emisiones de CO2 durante el periodo de

2005-2007. A pesar de que la producción ha aumentado alrededor de un 30%.

c)

Transporte: el

diseño rectangular de los envases está especialmente pensado para aprovechar el

espacio en el transporte y el almacenamiento. A su vez, los cartones vacíos se

transportan a la planta de envasado en forma de rollos ocupando un mínimo

espacio.

d) Envasado:

proceso de envasado totalmente séptico.

e)

Reciclado: el

reciclado de los envases de tetra pak consiste en la separación de las fibras

de cartón de las capas de polietileno y aluminio. Con el papel se producen

bolsas, sacos, estuches y cajas de cartón (calidades kraft, kraftliner y test

liner). El aluminio recuperado se introduce en la fabricación de envases

alimenticios, y el polietileno se puede transformar en energía.

Sustentabilidad como respuesta a la crisis

El concepto de sustentabilidad que encierra una gran

complejidad desde varios puntos de vista, surgió del idioma inglés con la

palabra sustentable, al realizarse la traducción al idioma español surgen

varias confusiones y diferentes connotaciones en algunos documentos o para

algunos autores que les dan un significado y un manejo diferentes a los

términos sostenible y sustentable, en el presente documento se tendrá en cuenta

el origen de la palabra en el idioma inglés cuya traducción en español es

sustentable o sostenible no existiendo diferencias entre sostenible y

sustentable, además se tomarán manejos conceptuales dados a este epíteto, por

documentos internacionales que no le dan diferencia al termino sostenible y

sustentable, traspasando este problema de semántica e interiorizando y

discerniendo la responsabilidad del mismo.

El término de sustentabilidad, ha sufrido

transformaciones a lo largo del tiempo, hasta llegar como lo define Calvente

(2007), a un concepto moderno fundamentado en el desarrollo de los sistemas

socio ecológicos para lograr una configuración diferente como lo expone la

Sustainable Agriculture Information Network -SUSTAI- NET – GTZ-, (2008).

La Organización de Naciones Unidas, (1992), establece

que la sustentabilidad se logra con el equilibrio entre los tres dimensiones, y

que igualmente la generación actual tiene la obligación frente a las

generaciones futuras de dejarles por lo menos la misma cantidad de recursos con

que contamos actualmente.

Es así como se busca con este nuevo entendimiento de

la sustentabilidad, indagar una posible relación diferente entre la economía,

el ambiente y la sociedad, sin frenar el progreso ni volver a estados

primitivos, todo lo contrario fomentar el progreso desde un enfoque más amplio

y diferente, en lo cual se encuentra el verdadero desafío (Calvente, 2007), ya

que en la realidad las tres dimensiones que conforman el concepto de

sustentabilidad, no actúan de forma separada, sino que están interrelacionadas.

El término “sustentabilidad” es un con- cepto

multidimensional que se ha traspo- lado de las ciencias naturales a las

sociales y económicas, se basa en un régimen de aprovechamiento o

perdurabilidad a lo largo del tiempo de los recursos naturales (Bisogn 2005).

El término “Desarrollo Sustentable” apareció por primera vez en la Unión

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), documento que

sostiene la necesidad de “alcanzar el desarrollo sustentable a través de la

conservación de los recursos vivos” (IUCN, 1980). La Comisión Mundial para el

Medio Ambiente y Desarrollo en su Informe Brundtland (Nuestro Futuro Común)

sostuvo la definición más popular y usada hoy día: “satisfacer las necesidades

de las generaciones presentes sin comprometer el derecho de las generaciones

futuras a satisfacer sus propias necesidades”.

Las tres dimensiones de la sustentabilidad

Debido a la ambigüedad en que se ha visto encerrado el

término de sustentabilidad, la gran mayoría de autores lo han descompuesto en

componentes o dimensiones (ecológicas, económicas y socio-cultural), con el fin

de facilitar su evaluación y análisis.

Es así como se destaca el esquema de los tres pilares

del desarrollo sostenible propuesto por Munasinghe (1993) (Citado por Maqueda,

et al. 2010) que distingue entre sostenibilidad medioambiental como el uso

responsable de los recursos naturales, económica en donde se busca la

eficiencia económica, y la social que pretende la cohesión y progreso social

compartido. Esta propuesta de las tres dimensiones de la sostenibilidad,

coincide en que las acciones para lograr el crecimiento económico deben

respetar el medio ambiente y ser socialmente equitativas para alcanzar el

desarrollo económico (Sánchez, 2009).

Esta interpretación integrada considera al sistema

económico dentro de los sistemas naturales y en su mismo nivel, es decir

aplicar una interpretación global y no un dimensional, donde se considere

también a todos los agentes sociales, que son aquellos que deben adoptar

prácticas que cumplan con el objetivo del desarrollo sustentable, igualmente

buscando la reducción de las diferencias sociales entre los seres huma- nos,

para acabar con las desigualdades e inequidades.

En síntesis el logro del desarrollo sustentable será

el resultado de un nuevo tipo de crecimiento económico que promueva la equidad

social y que establezca una relación no destructiva con la naturaleza.

Dimensión Ecológica

Esta dimensión se refiere a la necesidad de que los

procesos de desarrollo no impacten de manera irreversible la capacidad de carga

del ecosistema, como lo expone Hans Opschoor (1996) (traducido por Caminos et

al. 2000).

La naturaleza provee a la sociedad aquello denominado

frontera de posibilidad de utilización ambiental, definida como las

posibilidades de producción que son compatibles con las restricciones del

metabolismo derivados de la preocupación por el bienestar futuro, restricciones

o límites que incluyen procesos tales como capacidad de regeneración de

recursos, ciclos bio geoquímicos y capacidad de absorción de desechos, esto

representa el carácter multidimensional de la utilización del espacio

ambiental.

Artaraz (2002), es así como bajo este pilar la

economía es circular, en donde se cierren los ciclos, imitando a la naturaleza

y formulando nuevos sistemas de producción que vayan de la mano con los

recursos naturales y los principios ecosistémicos. Esta dimensión, enmarca todo

el concepto ecosistémico ambiental,

medido desde la eficiencia de los mismos, para lo cual es fundamental el uso de

tecnologías y prácticas existentes amigables con el ambiente y los recursos

naturales.

Dimensión Económica

La dimensión económica de acuerdo a lo planteado por

la FAO, (2006), se refiere a la capacidad productiva y el potencial económico

de las diferentes regiones y micro regiones, enmarcadas desde un ángulo

multisectorial que incluye las fases sucesivas de todas las actividades

primarias con aquellas que son inherentes y propias del procesamiento,

manufactura o bienes acabados y servicios, al igual que el comercio y la

distribución, que se interconecta con la otra, y es la correspondiente a la

utilización de la base de los recursos naturales, en la cual descansan aquellas

actividades.

Involucrando todas las acciones intermedias que tienen

que ver con la producción y procesamiento de productos relacionados a

determinadas cadenas agroalimentarias, incluyendo etapas productivas primarias,

secundarias de diferentes áreas de la economía tanto del sector formal e

informal de la pequeña y mediana escala. Aquí están incluidas también aquellas

tecnologías y herramientas necesarias para la elaboración, transformación,

procesamiento y transporte adecuado de esos productos.

La sustentabilidad en un sentido amplio incluye

juicios de índole económico y financiero necesarios en el entendido que

verifica si un proyecto “rinde beneficios netos a la sociedad”. Gregersen,

Brooks & Dixon (1988), así mismo si el proyecto adiciona beneficios frente

a los bienes y servicios comercializados en el mercado (voluntad de la sociedad

de pagarlos) y los beneficios sociales, costo de bienes y servicios.

La evaluación económica se circuns- cribe en la

ganancia que depende de las condiciones de producción y mercado, y es la

diferencia entre costos e ingresos, sin embargo bajo el concepto de

sustentabilidad, la dimensión económica debe incluir el retorno neto a la

sociedad, es decir externalidades o no de la actividad productiva, esa si como

el desempeño económico de una finca puede ser medido por la ganancia que le

queda al agricultor como ingreso.

La IFOAM (2011), manifiesta la dimensión económica

como la representación de ganancias para el agricultor, expresando de manera

explícita que “una granja sólo será económicamente viable si los ingresos

exceden los costos variables totales y la depreciación en el corto y mediano

plazo de los costos fijos”.

Dimensión Socio-cultural

Redclift (1996, citado por Artaraz 2002), expone que

la gestión y los conflictos ambientales se relacionan con la forma en que las

personas dominan la naturaleza y la dominación ejercida por algunas personas

sobre otras.

Es así como la agricultura sustentable, vista desde la

dimensión social se basa en el bienestar de la población que trae consigo una

serie de beneficios como, el mejoramiento de la calidad de vida en los núcleos

familiares, la salud de los trabajadores, seguridad para el operario rural,

generación de empleos directos e indirectos, integración familiar y local,

conservación y propagación de los conocimientos tradicionales y ancestrales

aportes desde el sector civil a la investigación agrícola, la docencia y la

conservación de la naturaleza, solo por nombrar algunos (Yunlong & Smith

1994).

La agricultura sustentable, parte de la base de

remplazar el consumo de insumos de origen industrial e incorpora una gran

cantidad de mano de obra familiar o local, en beneficio de los ingresos

intraprediales, entorno laboral seguro, soberanía alimentaria, desarrollo de

recursos locales, constitución de una relación solidaria entre el productor y

el consumidor, aproximación a formas cada vez más justas de participación del

asalariado en la producción y equidad de los diferentes actores sociales en los

procesos relacionados con la agricultura (Cárdenas et al. 2006)

Además de los beneficios menciona- dos anteriormente

se anudan a estos los aportes que se hacen a los núcleos familiares desde la

propuesta del “Desarrollo Asociativo y gremial”, teniendo en cuenta que en el

modelo de producción agropecuaria sustentable, la organización de los

productores es un factor de fomento de la actividad y de eficiencia. No

solamente permite asegurar una oferta constante de productos ecológicos

diferenciados, sino también permite organizar los procesos de cambio

tecnológico demandados por este tipo de producción agrícola, financiar la

compra de las cosechas y asegurar el pago oportuno de los productores,

establecer y manejar los sistemas internos de control y autocontrol, reducir

los costos de certificación y de asistencia técnica, organizar los agentes en

cadenas de agregación de valor y la comercialización y acceso a los mercados

(Galeano, 2008).

Huellas Ambientales y el ciclo de vida de los

productos

La huella ecológica

La huella ecológica es un indicador que se utiliza

como instrumento de planificación y educación a nivel regional, que contribuye

a lograr una mejor comprensión de los impacto de nuestro consumo; como lo

plantean Wackernagel y Rees (2001) “¿estamos consumiendo ya más de lo que nos

corresponde y con ellos erosionando las bases del bienestar de las generaciones

futuras?”

Estos investigadores han demostrado tras la medición

de la huella ecológica de la humanidad, y enfocados en los países

industrializados, que hoy en día ya necesitaríamos el área equivalente a más de

cinco planetas Tierra para suministrar los recursos y absorber los

contaminantes, si deseáramos alcanzar el estándar de consumo de un canadiense

promedio.

Figura 3. Seres

vivos y la huella ecológica

Fuente:

Consumo Consciente. (s.f.)

El concepto de huella ecológica toma en cuenta los

flujos de materia y energía desde y hacia cualquier economía definida y los

convierte en su correspondiente área de tierra/ agua requerida por la

naturaleza para sostener esos flujos (Wackernagel & Rees 2001).

Según la red ambiental de Asturias para el 2009, “la

huella ecológica se ha convertido en un indicador biofísico integrado de

sostenibilidad que relacionan las demandas de una determinada comunidad humana

– país, región o ciudad – con la capacidad productiva y ecológica del

territorio que ocupa o administra, considerando tanto los recursos nece-

sarios, como los residuos generados para mantener el modelo de producción y

consumo de dicha sociedad”.

Con esto la huella ecológica se convierte en un

instrumento que va dirigido a descubrir los problemas ambientales ligados al

sobre consumo, lo que llevará a generar mayor conciencia ambiental y lograr

vivir dentro de los límites que establecen los ecosistemas buscando la

sustentabilidad planetaria.

La huella ecológica es una medida de la “carga”

impuesta por una población dada a la naturaleza. Representa el área de tierra

necesaria para sostener el actual nivel de consumo de recursos y descarga de

residuos de esa población.

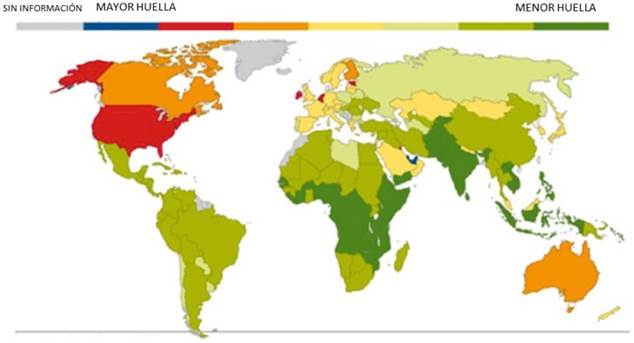

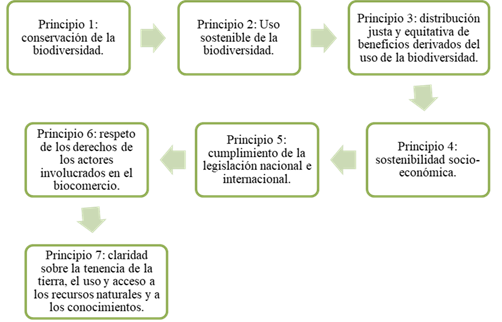

Figura

4. Mapa de

la huella ecológica mundial

Fuente: Informe planeta vivo. (s.f.)

Para Wackernagel (1996) reducir la huella ecológica

debe centrarse en informarse sobre la situación ambiental de las regiones y

países, así como consumir responsablemente con la naturaleza, elegir alimentos

orgánicos y producidos localmente y ahorrar agua y energía en su casa, lugar de

trabajo y estudio.

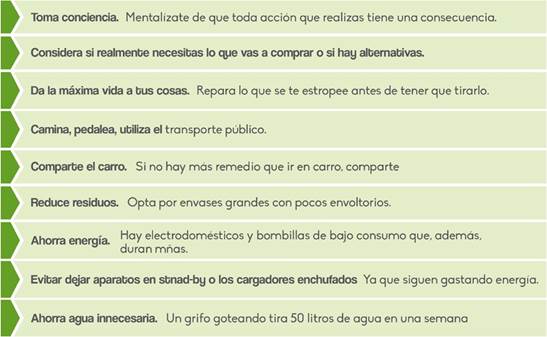

Figura 5. Diez

consejos básicos para reducir tu huella ecológica.

Fuente: Aragon Valley (s.f.)

Huella de carbono

Según la CEPAL 2009, es un indicador que mide la

producción de gases que causan efecto invernadero generando por las diferentes

actividades realizadas por las personas, industria e instituciones, ente otros,

que se derivan por ejemplo de la producción de energía, quema de combustibles

fósiles (como el carbón, el petróleo y el gas natural) y generación de metano

por los residuos sólidos producidos.

Su objetivo es concienciar a las personas sobre el

impacto que tienen sus emisiones de dióxido de carbono en la naturaleza. Las

emisiones de carbono afectan al planeta de forma negativa contribuyendo al

recrudecimiento del calentamiento global y el efecto de invernadero (CEPAL,

2009).

Figura 6. La

huella de carbono y sus efectos.

Fuente: Claneco

La misma entidad, informa que las emisiones de los

gases que calcula la huella de carbono incluyen las emisiones directas y las

indirectas. Las primeras hacen referencia a las que son generadas de fuentes de

energía para uso propio. Ejemplo: consumo de energía electica, gas natural,

entre otros. Las emisiones indirectas son aquellas generadas por el consumo de

productos y servicios consumidos. Ejemplo: uso de transporte, generación de

residuos sólidos, entre otros.

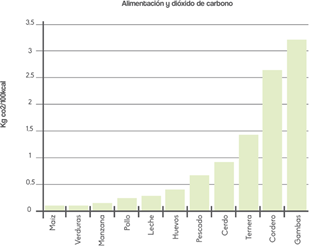

Figura 7. La

huella de carbono y la alimentación.

Fuente:

[Ciencias de la Tierra y medioambientales 2º BTO, s.f.]

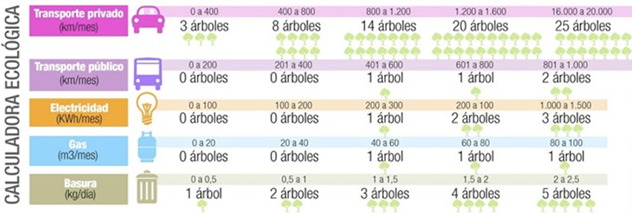

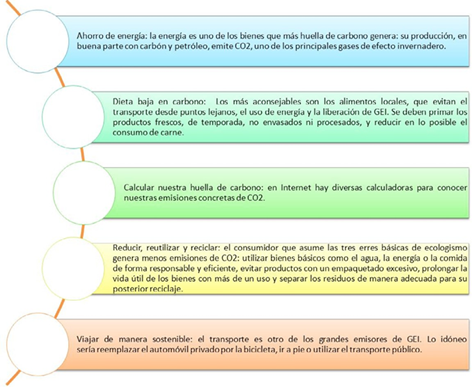

Para mitigar la huella de carbono se puede sembrar un

árbol, el cual en su periodo de crecimiento absorberá carbono atmosférico y lo

fijará en sus raíces, tronco, ramas, hojas y frutos, disminuyendo el impacto

del cambio climático. Además contribuirá a la protección de suelo, liberará

oxígeno y ayudará a regular el agua de las quebradas, ríos, lagos y laguna.

Figura 8.

Diez consejos básicos para reducir tu huella de carbono

Fuente: elaboración propia. (2024)

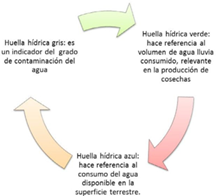

Huella Hídrica

La conceptualización de la huella hídrica ayuda a

visualizar el uso oculto del agua de diferentes productos ya comprender los

efectos del consumo y el comercio frente al agua y su disponibilidad. La huella

hídrica de cualquier bien o servicio, es el volumen de agua utilizado directa o

indirectamente para su producción, sumados los consumos de todas las etapas de

la cadena productiva. La huella hídrica de un individuo, empresa o nación es

definida como el volumen total de agua necesaria, directa o indirectamente,

para producir los bienes y servicios producidos, consumidos y/o exportados por

los individuos, las empresas o los países. (Arévalo,

2012)

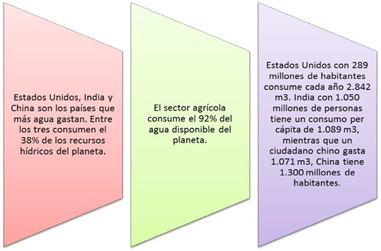

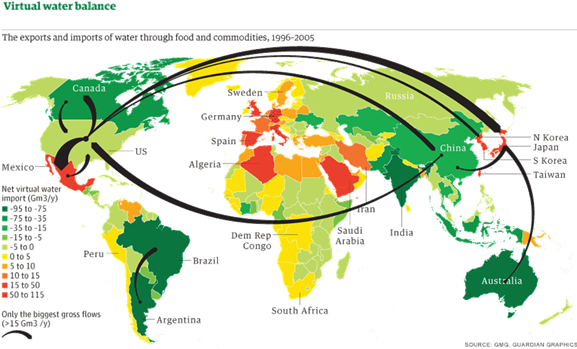

Figura

9. Datos curiosos de la huella hídrica.

Fuente: elaboración propia. (2024)

Para calcular la huella hídrica de los países se toman

en cuenta varios factores: el volumen total del consumo (producto nacional

bruto per cápita), la dieta alimentaria y el uso de productos industriales, por

ejemplo un país que consuma mucha carne tendrá mayor huella que aquel donde se

consuma menos carne. El clima también es relevante, porque en regiones más

calurosas, donde el agua se evapora más rápido, se necesita mayor cantidad de

agua para los cultivos o la baja eficiencia agrícola en el uso del agua de

algunos países (Hoekstra, 2002).

Figura 10. Componentes

básicos para el cálculo de la huella hídrica.

Fuente: elaboración propia. (2024)

La huella hídrica en muchos países y regiones del

mundo ha superado su propia capacidad de aporte hídrico, con lo que se observan

numerosos déficits en términos de sostenibilidad. La huella hídrica está

distribuida, al igual que los recursos hídricos, de forma desigual en el

planeta. En los países ricos, la huella hídrica percápita suele ser mayor que

en los países pobres debido al mayor consumo de productos altamente demandantes

de agua en su proceso de producción, tales como la carne, la ropa o el uso de vehículos

que conllevan gasto de agua durante el proceso de producción de los

mismos(Hoekstra, 2002).

Figura 11. Huella

hídrica en el mundo.

Fuente: elaboración propia. (2024)

El concepto de agua virtual se desprende a partir de

la información aportada por la huella hídrica, que permite identificar los usos

indirectos del agua incluyendo una dimensión espacial y temporal, respondiendo

dónde y cuándo se consume. Parte del agua que consumimos puede venir de una

fuente muy lejana, lo que implica que se ha generado un impacto importante

sobre fuentes de agua situadas en regiones distantes (Allan, 1993).

Figura

12. Huella virtual

Fuente:

elaboración propia. (2024)

Modelos

alternativos al desarrollo

La primera vez que se habló de desarrollo fue en 1949

durante el discurso inaugural de Harry s. Truman, en el marco de la Guerra Fría

y con la superioridad económica de Estados Unidos. En ese contexto decía

Truman:

Debemos embarcarnos en un nuevo programa que haga

disponibles nuestros avances científicos y nuestro progreso industrial para la

mejora y crecimiento de las áreas subdesarrolladas. Más de la mitad de la

población del mundo vive en condi- ciones que se acercan a la miseria. Su

alimentación es inadecuada. Son víctimas de la enfermedad. Su vida económica es

primitiva y estancada. Su pobreza es un lastre y una amenaza tanto para ellos

como para las áreas más prósperas. Por primera vez en la historia, la humanidad

tiene los conocimientos y habilidades para aliviar el sufrimiento de esas

personas (…) El viejo imperialismo –explotación para beneficio extranjero– no

tiene espacio en nuestros planes. Lo que estamos vislumbrando es un programa de

desarrollo basado en el juego limpio democrático.

Como lo señala Tortosa (2011) el desarrollo

consistiría, en el conjunto de estrategias que llevarían a un país

subdesarrollado a cambiar su posición en una escala igual a la de un país

desarrollado.

Tabla 1. Teorías

sobre el desarrollo: diagnósticos y alcance

|

Teorías |

Diagnóstico |

Alcance |

|

Imperialismo |

Exploración para beneficio de la metrópoli |

Liberación popular revolución |

|

Modernización/dualismo |

Economía y sociedad tradicionales como causa de

retraso |

Cambio institucional Democracia de baja intensidad |

|

Dependencia |

El centro “subdesarrollo” a la periferia desconexión |

Desarrollo auto centrado |

|

Neoliberalismo |

Intervención del Estado impide el equilibrio |

Menos Estado, más

mercado |

|

Sistemas- mundo |

Lógica del sistema mismo reglas del juego mundial |

(Sin alcance elaborado) |

|

Desarrollo social/Desarrollo local |

(Sin diagnóstico elaborado) |

Empoderamiento, identidad,

educación, salud |

Fuente: Tortosa. (2001)

El balance 60 años después del discurso se Truman,

confirman que la teoría y la realidad van en vías de sentidos opuestos:

1.

Número de pobres

entre 879 millo- nes a 3140 millones.

2.

Número de personas

hambrientas en el mundo 1.020 millones.

3.

Crisis ambiental

“Cambio Global”

Ahora los objetivos son otros Clinton (2010):

No podemos detener al terrorismo o derrotar a las

ideologías del extremismo violento cuando centenares de millones de jóvenes ven

un futuro sin empleos, sin esperanza y sin ninguna forma de alcanzar al mundo

desarrollado. No podemos construir una economía global estable cuando

centenares de millo- nes de trabajadores y familias se encuen- tran en el lado

malo de la globalización, al margen de los mercados y fuera del alcance de las

tecnologías modernas.

A continuación se presenta algunas propuestas

actuales, frente al malestar sobre el desarrollo:

1.

El primer grupo

está formado por economistas, para quienes desarrollo es crecimiento,

crecimiento es aumento del Producto Interno Bruto y que este aumento tiene que

ver con la producción de bienes y el comercio exterior y, por tanto, con la

compe- titividad del país, con la capacidad que tenga para situar sus productos

en el mercado internacional (Tortosa, 2011).

2.

Hay gobernantes,

que procuran in- troducir el

crecimiento económico en

contextos algo más amplios como el bienestar o la felicidad que serían

objetivos complementarios al del crecimiento económico.

3.

Para los

“altermundialistas” describen el funcionamiento de la sociedad sin tener que

clasificarla entre “desarrollados” y “subdesarrollados” y mejor poner en

práctica “otro mundo es posible”.

4.

Y la propuesta de

estados plurinacionales, quienes siguen la corriente de los

“altermundialistas”, pero sus propuestas están ya en constituciones políticas

de estados concretos y pueden ser puestas en práctica por gobiernos igualmente

concretos. Se trata de las propuestas del Buen Vivir en el Ecuador o del Vivir

Bien en Bolivia. En ambos casos se trata de ideas recogidas de “la cultura de

los pueblos indígenas”.

Mercados y biocomercio

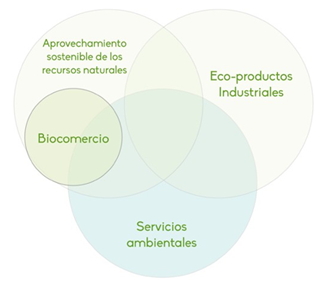

De acuerdo al Fondo de Biocomercio (2013) el

biocomercio “es el conjunto de actividades de recolección, producción,

procesamiento y comercialización de bienes y servicios derivados de la biodi-

versidad nativa, bajo criterios de sostenibilidad ambiental, social y

económica… es un incentivo de mercado para quiénes conservan biodiversidad, la

usan y comercializan de manera sostenible y distribuyen equitativamente los

beneficios (monetarios y no monetarios) generados del uso de la biodiversidad”.

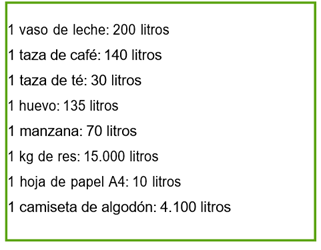

A continuación se presentan los objetivos del convenio

sobre la Diversidad Bilógica CDB de 1992, los cuales enmarca el desarrollo del

biocomercio:

Figura 13.

Objetivos del Convenio sobre la Diversidad Bilógica CDB

Fuente: PNUMA. (1992)

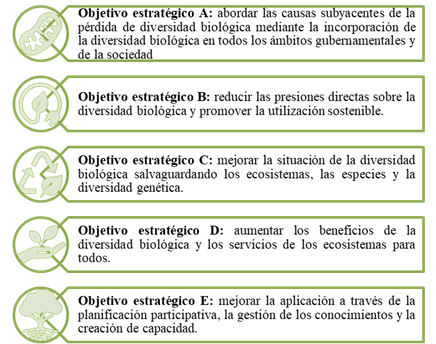

De acuerdo al Ministerio de

Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia los principios del biocomercio

aplicables en el contexto nacional son:

Figura 14. Principios del biocomercio aplicables

Fuente:

elaboración propia. (2024)

Existe un grupo de mercados verdes en el Ministerio

responsable de promover el Programa Nacional de Biocomercio, el cual busca

“impulsar iniciativas regionales coordinadas, que fomenten el aprovechamiento

comercial de la biodiversidad para el desarrollo de comunidades locales, con

criterios de sostenibilidad económica, social y ecológica” (Ministerio de

Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2013). Entre las líneas estratégicas del

Programa se tienen:

1.

Seguridad

jurídica: revisión del marco normativo que reglamenta el uso y aprovechamiento

de la biodiversidad y la formulación de normas que promuevan el uso sostenible

de la misma.

2.

Estimular la

producción y el consumo sostenible de bienes y servicios de la biodiversidad.

3.

Desarrollar

capacidades tanto en empresas como en el sector público.

4.

Facilitar el

acceso a mercados locales, regionales, nacionales e internacionales.

5.

Desarrollar

cadenas de valor.

6.

Promover el acceso

a información.

7.

Certificación y el

financiamiento de iniciativas productivas sostenibles.

En consecuencia los mercados verdes son definidos por

Ministerio de Ambiente como los “productos y servicios ambientalmente amigables

y aquellos derivados del aprove- chamiento sostenible del medio ambiente”

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2013). Este tipo de mercados

están divididos en varias categorías como:

1.

Bienes y servicios

provenientes de un aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y de los

recursos naturales.

2.

Bienes y servicios

obtenidos mediante procesos que generan un menor impacto negativo sobre el

medio ambiente.

3.

Bienes y servicios

orientados a minimizar el impacto ambiental de procesos y productos.

Figura 15.

Mercados verdes.

Fuente:

Grupo de mercados verdes Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2013)

Comercio

justo y solidario

La

Comunidad Andina de Naciones CAN en el marco de su documento comercio justo

Sur– Sur: problemas y potencialidades para el desarrollo del comercio justo en

la comunidad Andina de Naciones en 2009 se define el comercio justo como:

La producción de bienes y servicios que

responden a las necesidades reales del territorio, estableciendo relaciones de

confianza y respeto entre productores y consumidores en el mercado local… el

comercio justo opera desde la escala local y regional en una perspectiva de

desarrollo integrado o auto centrado, y establece relaciones de intercambio

hacia afuera respetando los principios de justicia, solidaridad y sustentabilidad…

Se reconoce cada vez más la multifuncionalidad del comercio justo; es decir,

que no sólo debe analizarse como una estrategia de comercialización, sino también

de promoción de la producción local sostenible y sustentable, generadora de

empleo decente, promotora de relaciones de equidad entre mujeres y hombres e

intergeneracional, impulsora de valores ético culturales y componente de una

estrategia de desarrollo integral desde el espacio local… En consonancia con

algunos movimientos sociales comercio justo incorpora la necesidad de trabajar

por lograr la soberanía y seguridad alimentaria, apoyando a los productores

locales en el desarrollo de su productividad y eficiencia en armonía con la

sustentabilidad de la naturaleza, revalorando y protegiendo la biodiversidad y

el saber ancestral, recuperando la variedad de productos autóctonos en los

patrones de consumo. (Cotera, 2009. p.20)

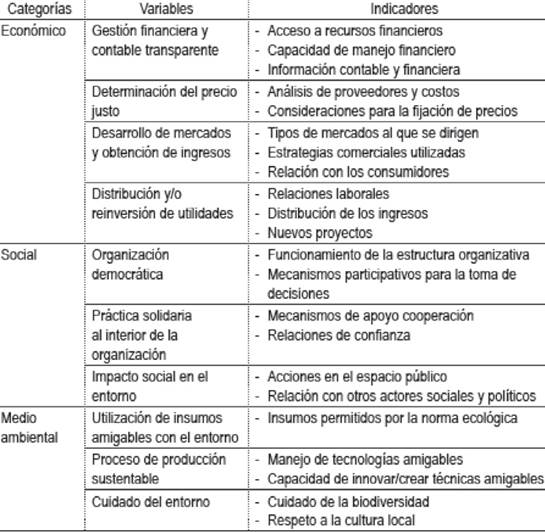

De

acuerdo con la CAN en el análisis y caracterización de los procesos de comercio

justo es importante emplear una matriz con categorías, variables e indicadores

que permitan determinar su dinámica, alcances e impacto a nivel local y

regional. Es así como proponen el siguiente modelo de matriz:

Figura

15. Matriz comercio justo: Estándares

para evaluar las unidades de comercio justo

Fuente: CAN. (2009)

Además la Organización Mundial del Comercio Justo

establece diez criterios para fortalecer el trabajo de los productores inmersos

en la dinámica del comercio justo. A nivel local y regional:

1.

Creación de

oportunidades para productores con desventajas económicas. La reducción de la

pobreza mediante el comercio constituye la parte fundamental de los objetivos

de la organización.

2.

Transparencia y

responsabilidad. La organización es transparente en su gestión y en sus

relaciones comerciales.

3.

Prácticas

comerciales justas. La organización comercializa con preocupación por el

bienestar social, económico y ambiental de los pequeños productores marginados

y no maximizan sus ganancias a expensas de ellos.

4.

Pago de un precio

justo. Un precio justo es aquel que ha sido establecido de mutuo acuerdo por

todos a través del diálogo y la participación, que proporciona un pago justo a

los productores y también puede ser sostenido por el mercado.

5.

Asegurar ausencia

de trabajo infantil y trabajo forzoso. La organización se adhiere a la

Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, y a la ley

nacional/local sobre el empleo de los niños.

6.

Compromiso con la

no discriminación, equidad de género y libertad de asociación (sindical).

7.

Asegurar buenas

condiciones de trabajo. La organización proporciona un entorno de trabajo

seguro y saludable para los empleados y/o miembros.

8.

Facilitar el

desarrollo de capacidades. La organización tiene por objeto aumentar los

efectos positivos de desarrollo para los pequeños pro- ductores marginados a

través del Comercio Justo.

9.

Promoción del

Comercio Justo. La organización crea conciencia sobre el objetivo del Comercio

Justo y de la necesidad de una mayor justicia en el comercio mundial a través

del Comercio Justo.

10. Respeto por el medio ambiente. Las organizaciones que

producen productos de Comercio Justo maximizan el uso de materias primas de

fuentes gestionadas en forma sustentable en sus áreas de distribución,

comprando a nivel local cuando sea posible.

Mecanismos de participación ciudadana

Para hablar de participación ciudadana y sus

implicaciones en el ámbito ambiental, es importante tener muy claro sus

implicaciones conceptuales, tal como Velásquez (2003) afirma:

La participación es un proceso social que resulta de

la acción intencionada de individuos y grupos en busca de metas específicas, en

función de intereses diversos y en el contexto de tramas concretas de

relaciones sociales y de poder. Es, en suma, un proceso en el que distintas

fuerzas sociales, en función de sus respectivos intereses (de clase, de género,

de generación), intervienen directamente o por medio de sus representantes en

la marcha de la vida colectiva con el fin de mantener, reformar o transformar

los sistemas vigentes de organización social y política. (p.20)

De acuerdo a Velásquez (2003) la participación se

puede desarrollar en dos sentidos:

1.

Obtener

información sobre un tema o decisión específica o emitir una opinión so- bre

una situación.

2.

Tener iniciativas

que contribuyan a la solución de un problema.

3.

Procesos de

concertación y negociación o de fiscalizar el cumplimiento de acuerdos y

decisiones previas.

En fin, Velásquez (2003) afirma: “la participación se

reivindica como medio para la formulación, discusión y adopción de los grandes

consensos sobre el desarrollo y la convivencia en el territorio” (p.20). Además

afirma: “la participación puede asumir un papel determinante en la orientación

de las políticas públicas y en la transformación de las relaciones entre la

ciudadanía y el gobierno local”. (p.21)

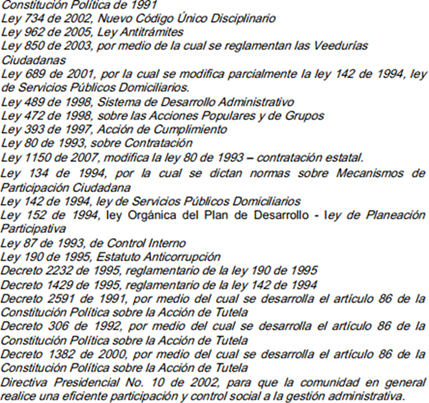

La Constitución Política de Colombia de 1991 en su

artículo 103 hace referencia a los mecanismos de participación del pueblo en

ejercicio de su soberanía como el voto, el plebiscito, el referendo, la

consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la

revocatoria del mandato.

Figura 16. Antecedentes

legales de participación ciudadana

Fuente: Ministerio Nacional de Educación (s.f)

De igual forma dice que la ley los reglamentará y que

el Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las

asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, entre

otros, con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de

representación en las diferentes instancias de participación, concertación,

control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan.

1.

Audiencia pública:

de acuerdo al decreto 330 de 2007 la audiencia pública ambiental tiene por

objeto dar a conocer a las organizaciones sociales, comunidad en general,

entidades públicas y privadas la solicitud de licencias permisos o concesiones

ambientales o la existencia de un proyecto, obra o actividad, los impactos que

este pueda generar o genere y las medidas de manejo propuestas o implementadas

para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar dichos impactos; así como

recibir opiniones, informaciones y documentos que aporte la comunidad y demás

entidades públicas o privadas.

2.

Acciones

populares: de Acuerdo al artículo 88 de la Constitución Nacional de 1991 son el

mecanismo de protección de los derechos e intereses colectivos, entre esos los

relacionados con el ambiente sano.

3.

Veeduría

ciudadana: de acuerdo al artículo 79 de la Constitución Nacional de 1991 y ley

de 850 de 2003 la veeduría ciudadana es la facultad que tiene cada persona para

ejercer el control sobre las acciones de los particulares en algunos casos

prin- cipalmente controlar el Estado, sus instituciones y funcionarios en lo

relativo a la aplicación de programas, política, actos administrativos, manejo

de recursos económicos y de la prestación de los servicios públicos. Con las

veedurías se busca promover la participación de los ciudadanos para evitar el

despilfarro administrativo, la omisión oficial, la extralimitación de funciones

sobre todo la defensa de los derechos como usuarios de servicios públicos los

derechos como consumidores y como contribuyentes.

4.

Consulta previa:

de acuerdo al decreto 1320 de 1998 la consulta previa tiene por objeto analizar

el impacto económico, ambiental, social y cultural que puede ocasionarse a una

comunidad indígena o negra por la explotación de recursos naturales dentro de su

territorio. Además es un instrumento para hacer realidad el deber del Estado de

reconocer y proteger la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana,

el cual se garantiza a través de ejercicio del derecho a la participación de

los pueblos y comunidades y en la adop- ción de las decisiones que se

efectivizan a través del mecanismo de la consulta.

5.

Iniciativa popular

legislativa y normativa: de acuerdo a la ley 134 de 1994 la iniciativa popular

es el derecho político de un grupo de ciudadanos de presentar proyecto de acto legislativo

y de ley ante el Congreso de la República, de ordenanza ante las asambleas

departamentales, de acuerdo ante los concejos municipales o distritales y de

resolución ante las juntas administradoras locales, y demás resoluciones de las

corporaciones de las entidades territoriales, de acuerdo con las leyes que las

re- glamentan, según el caso, para que sean debatidos y posteriormente aprobados,

modificados o negados por la corporación pública correspondiente.

6.

Acción de tutela:

De acuerdo al artí- culo 86 de la Constitución Nacional de 1991 la acción de

tutela es un mecanismo de participación consagrado por la Constitución, cuyo

objetivo es proteger los derechos fundamentales, es decir, aquellos que son inherentes

a la persona humana y prevalecen frente a cualquier norma con la cual se

pretenda desconocerlos. Entre estos derechos está el medio ambiente sano.

Terminado el presente referente de pensamiento, el

estudiante cuenta con una mirada amplia sobre las los patrones de consumo,

sustentabilidad, huella ecológica y modelos alternativos de desarrollo, que

invitan al estudiante analizar las problemáticas ambientales desde esta

perspectiva y a la búsqueda de soluciones educativas ambientales que integren

lo anterior desde el ámbito (mundial, nacional, regional y local).

Para el logro del propósito anterior, se recomienda

apropiar los diferentes recursos de aprendizaje y el desarrollo comprometido de

la actividad evaluativa colectiva, con el fin de fortalecer los conocimientos

que permitirán contestar de forma adecuada ¿Qué modelos alternativos de

desarrollo puede adoptar la sociedad en general para mejorar los patrones de

consumo que incide en las huellas ecológicas y por ende en la sustentabilidad

ambiental?

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Arévalo D. (2012).

Una mirada a la agricultura de Colombia desde su Huella Hídrica.

Colombia: WWF.

Barton J. (2011). Ecoeficiencia

y desarrollo de infraestructura urbana sostenible en Asia y América Latina.

Chile: CEPAL.

Bisogno, M.

(2005). Sustentabilidad de la actividad turística en la primera sección de

islas del bajo delta del Paraná (Tigre). Tesis de especialización no

publicada. Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. www.ege.fcen.uba.ar/ecologiamarina/

down/bis01.pdf

[Ciencias de la

Tierra y medioambientales 2º BTO. (s.f.). Produce una inmensa tristeza

pensar que la naturaleza habla mientras que el género humano no escucha"

(VICTOR HUGO) Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas

pequeñas, puede cambiar el mundo (E. GALEANO). [Página web]. https://morato2a.blogspot.com/

El cock. (2007).

Life-Cycle Thinking for the Oil and Gas Exploration and Production Industry.

Chicago.

Galeano, A.

(2008). Estado actual y retos de la agroecología en el contexto de la

política agraria colombiana. Antioquia, Colombia: Congreso científico

Latinoamericano de Agroecología.

García, M., y

Gatell, C. (2001). Actual, Historia del Mundo Contemporáneo. Barcelona,

España: Vicens Vives.

Torosa, J. (2011).

Mal desarrollo y mal vivir: pobreza y violencia a escala mundial Abya- Yala.

http://www.scielo.cl/pdf/polis/ v10n28/art29.pdf

Wackernagel M.

(2001). Nuestra huella ecológica. Reduciendo el impacto humano sobre la

tierra. Canadá: LOM ediciones. Primera edición.